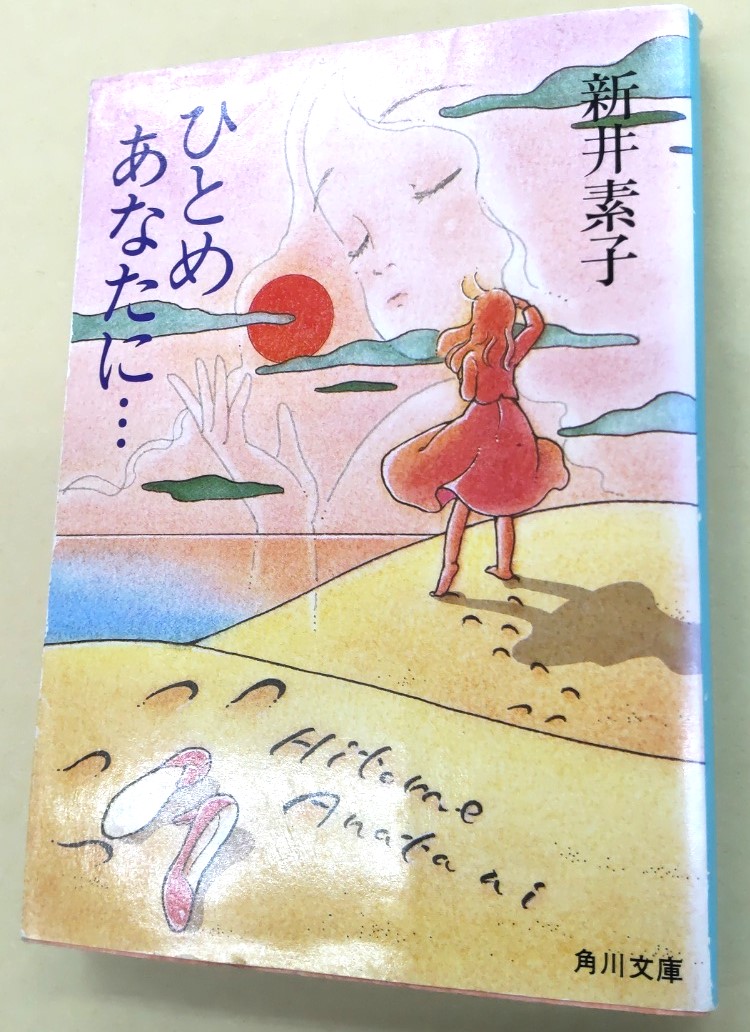

70年代、80年代の小説の主人公たちは、往々にして世界を救っておりました。この物語は、「巨大隕石による、地球最後の1週間」という壮大なスケールのテーマでありながら、ただただ、「好きな人に会いに行く」という身近な物語です。しかもその距離、練馬から鎌倉まで。ふだんなら小旅行ですむ距離を、命がけで歩いて向かう。一番大きな紙袋に、とっておきのハイヒール、ワンピース、ストッキング、ベルトを放り込んで。余命半年の恋人に会いに。1980年に発売された物語としては、先進的すぎます…。 新井素子の「宇宙魚顛末記」という小説の、壊れてしまった地球の方の物語です。

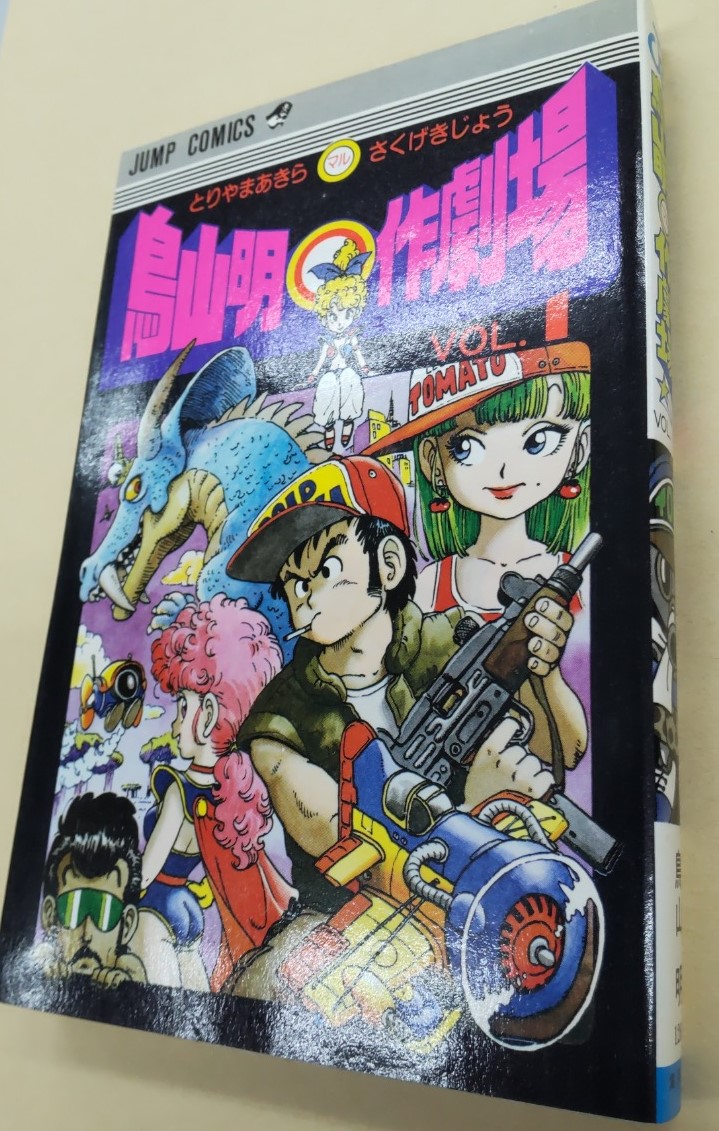

鳥山明のデビュー当時を含む短編集。1983年発売。「-あのころは青かった-これを書いていたころのわし」として、鳥山明先生自身が、デビュー作からドクター・スランプに至るまでの漫画について解説しています。「100円欲しかったからマンガをかいた」「鳥島さんが女の子を主人公にしてマンガをかけといったので、いやいやかいた…」「ぜんぶサインペンでかいた」などの秘話がてんこもり。23歳で描いたデビュー直後のマンガたちとは信じられないくらい、メカも竜も車も女の子も鳥山節がさく裂していてステキです。

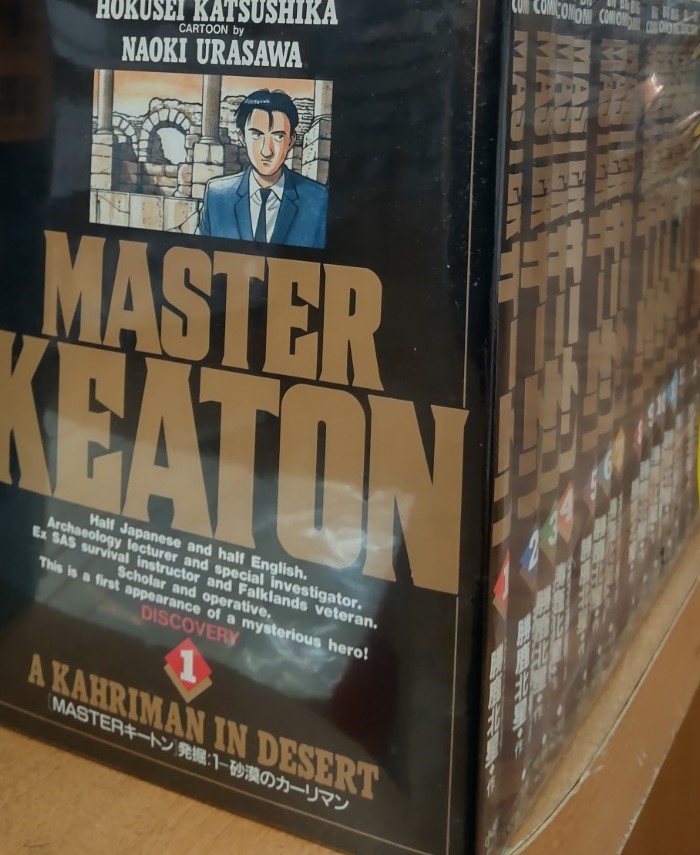

初めて読んだとき、「え、砂漠にスーツ!?」と驚きました。1988年発売。

日本人の父親と英国人の母親を持つ主人公平賀=キートン・太一は、三つの顔を持つ男。一つ目は、名門オックスフォード大学を卒業した大学講師。二つ目は、元英国軍人SASのサバイバル教官で「伝説的マスター」。三つ目が、保険調査の探偵。

冷戦前後の社会情勢、サバイバル術、学生に馬鹿にされる講師と、ギャップが激しい。

とても面白い短編連作なので、全18巻がサクッと読めます!